こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。

今回は,離婚の際に名字を旧姓に戻すのか,または,結婚してからの名字のままでいるのかについて,お子さんの名字も含めて必要な手続きをご紹介したいと思います。

お子さんのことも含め,今後生活していく上で重要な問題です。

離婚の際,これまで使用してきた名字が変わるというのは,心理的にかなりの負担かと思います。

また,手続上も市区町村役場だけでなく,銀行やクレジットカードの名義(名字)の変更なども必要なため,正直かなり面倒です。

婚姻期間の長さやお子さんの就学の有無も考えながら,どの手続きを選択されるのがよいのか,離婚後のお住まいとともに早めに考えておかなければならない問題です。

ご自身に合う手続きを,一つ一つ確認していきましょう。

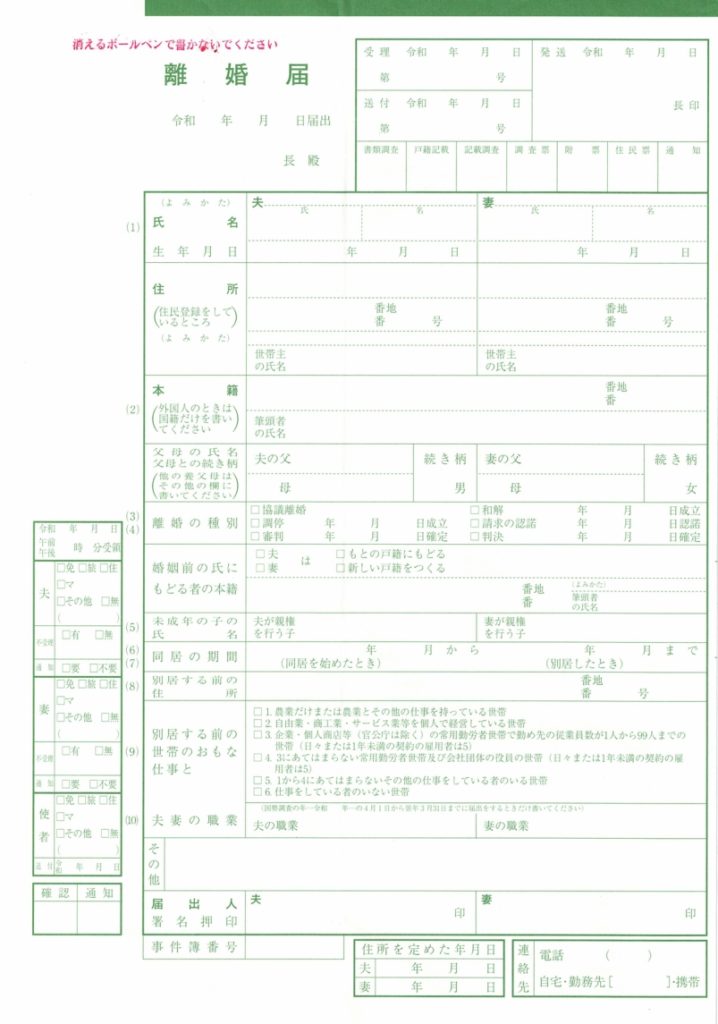

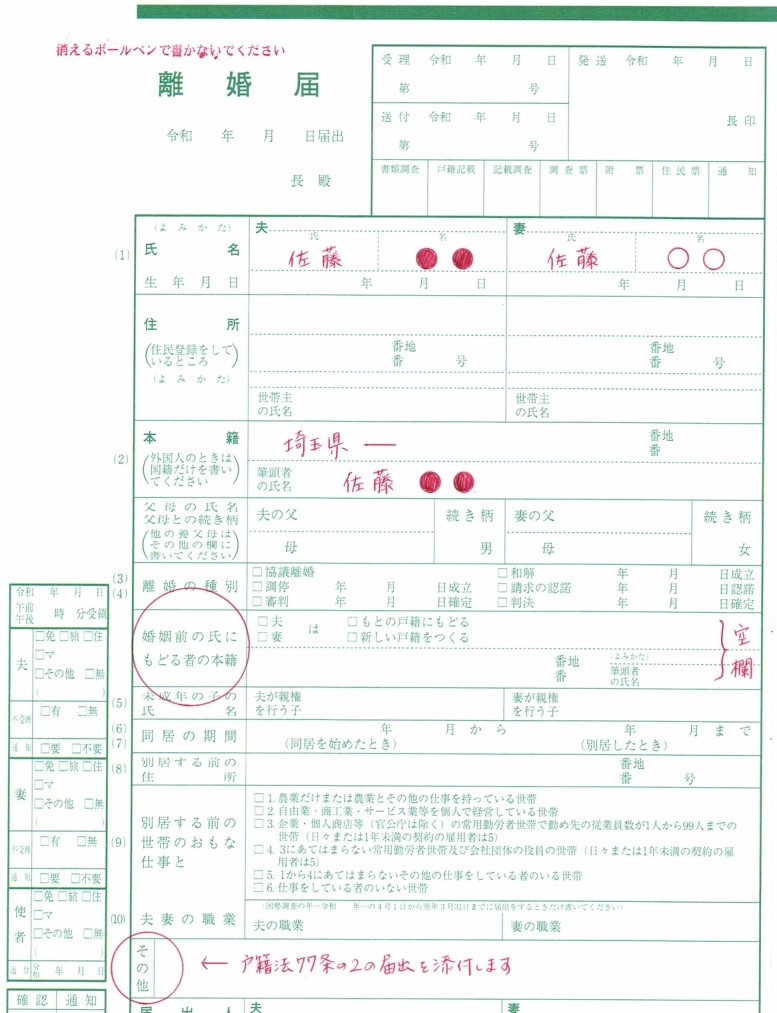

離婚届のひな型様式は,こちらです。

実際には1枚のA3用紙となっています。

ひな型は,どこの市町村役場でももらえますし,ダウンロードが可能な自治体もあります。

記載事項は全国共通で,結婚する時と同じく証人欄もあります。

意外かもしれませんが,任意に話し合って離婚する場合だけではなく,裁判所の手続きで離婚が決まった場合も離婚届の提出が必要です。

離婚届は,離婚する方どなたにも必要な話です。

実際に,結婚と離婚で戸籍がどう変わるのか,基本だけ簡単にご紹介していきます。

ご夫婦が結婚された際,ご夫婦のどちらかの方の名字が変わったと思います。

具体的には,婚姻届を提出して

⑴ 旦那さんの名字を名乗るようになった方

⑵ 奥さんの名字を名乗るようになった方

それぞれいらっしゃると思います。

⑴のケースが多く,婚姻時にご夫婦二人の新戸籍を作られた方が大半だと思います。

今回は,このように結婚して旦那さんの名字(氏)を名乗るようになった場合を例に話を進めます。

原則として,離婚することによって,妻は特に何もしなくても旧姓(結婚する前の名字)に戻ります。

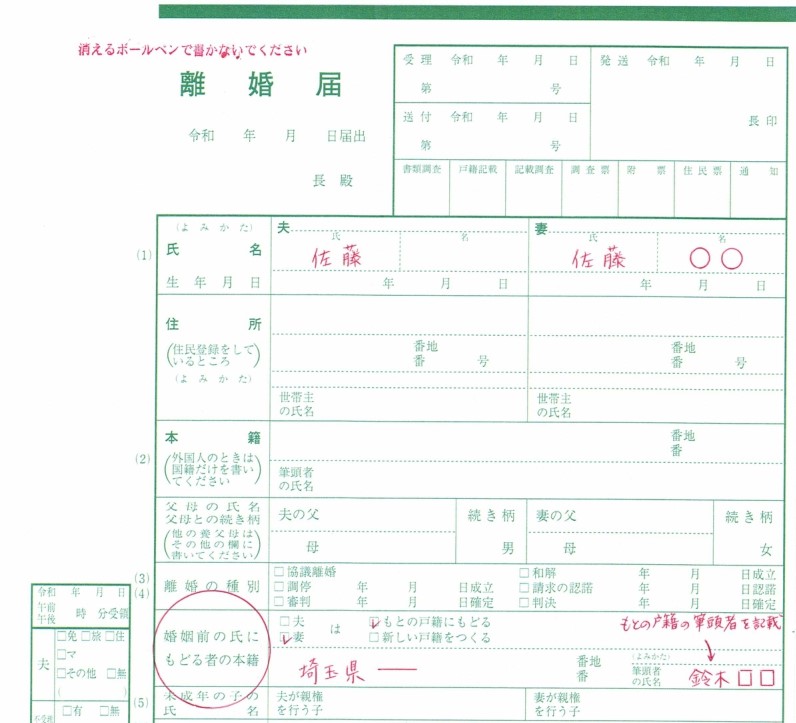

例えば,結婚前に「鈴木」さんだった方が結婚して「佐藤」さんとなっていた場合,離婚すれば当然に「鈴木」姓に戻ることになります。

ただ,戸籍のややこしいところは同じ「鈴木」さんであっても,戸籍そのものは別であることが結構あります。

ここでは,

⑴ 妻が復籍する(結婚前の戸籍に戻る)場合

⑵ 妻が新たに戸籍を編製する場合

を例に挙げます。

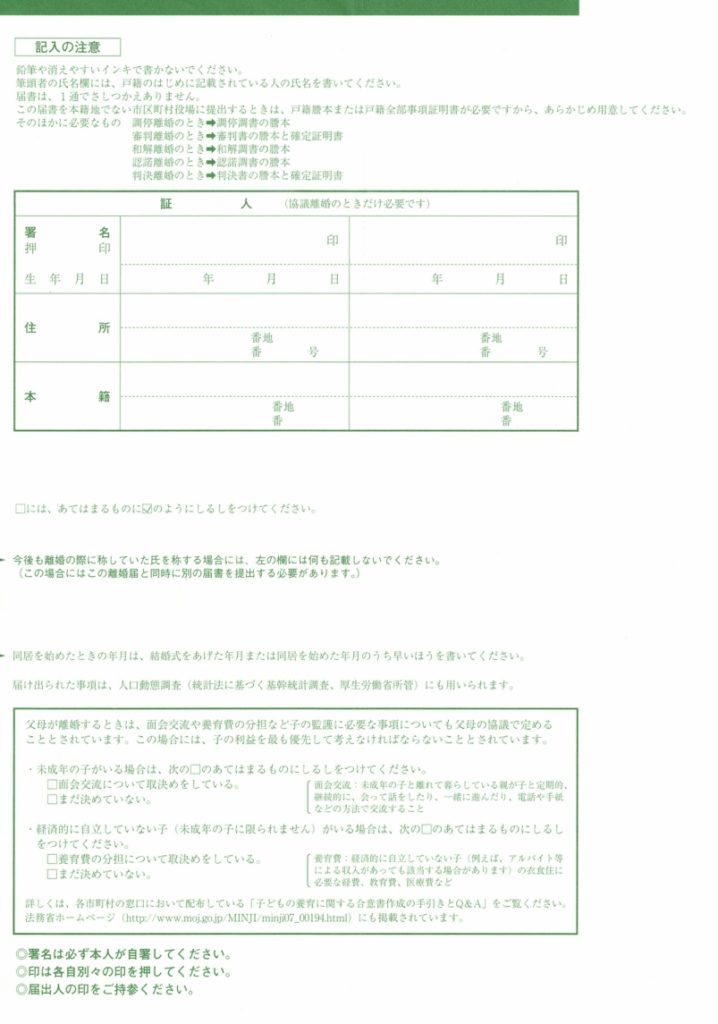

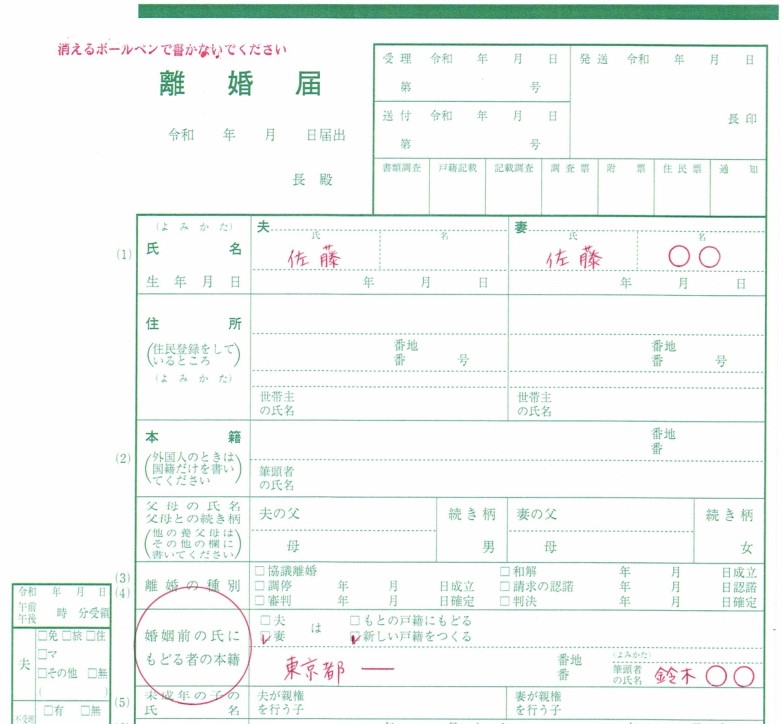

記載する箇所を抜粋すると,こんな形になります。

⑴ 妻が復籍する(結婚前の戸籍に戻る)場合

⑵ 妻が新たに戸籍を編製する場合

ちなみに戸籍法上は,同じ戸籍内には「親」と「子」までしか入れません。

お子さんから見た場合,自分(子),お母さん(親),おばあちゃん(祖母)は

同じ戸籍内には入れないという話になってきますので,

離婚される際にお子さんがいらっしゃると,新たな戸籍を作ることが多いです。

これに関しては,戻る戸籍に記載されている方がいるか,いないかでも状況は変わります。

少しわかりにくい話になるのと,役所での手続きは離婚届以外にもたくさん必要なため,

弊所では相談者様のご希望に合わせて,戸籍などの書類も一緒に確認しています。

お子さんのいらっしゃる方,婚姻期間が長い方などは現在の名字をそのまま名乗るという方もいらっしゃいます。

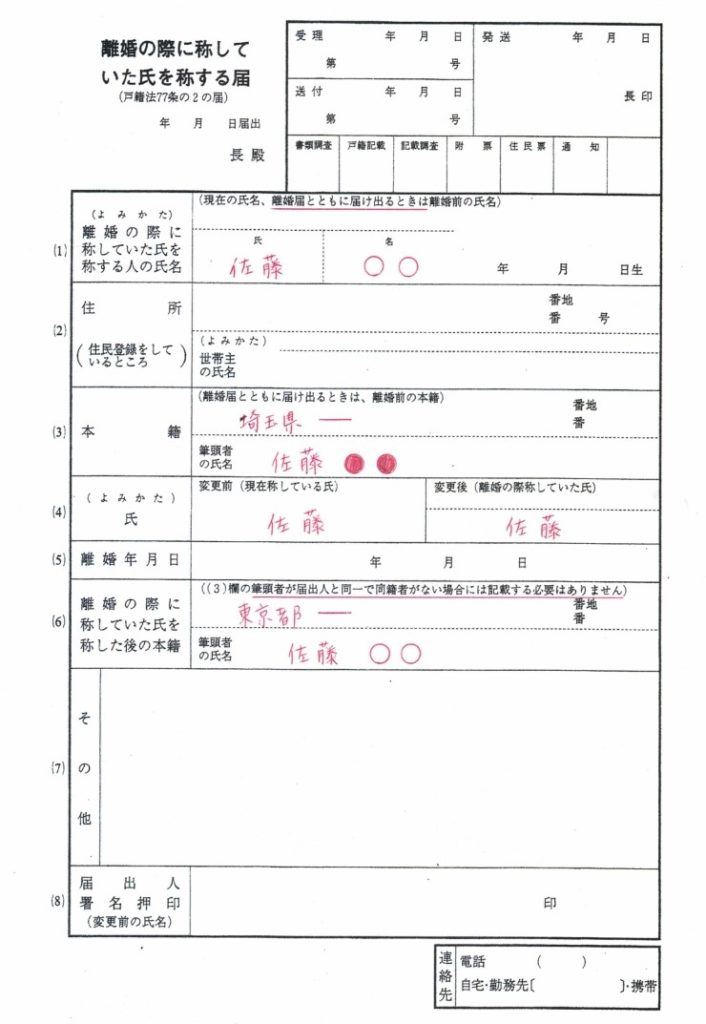

これについては,離婚届とは別に戸籍法77条の2の届出(いわゆる「婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出」)という書類を提出しなければなりません。

こちらを提出することで,結婚してから名乗ってきた名字のままでいることができます。

この届出は離婚届と同時になされることも多いですね。

これにより,結婚して「佐藤」さんとなった方は,離婚後も「佐藤」という名字のままでいられ,呼称上は「佐藤」としての新戸籍が作られます。

ここまでの例ですと,離婚届はこんな形で記載することになります(婚氏続称の届出を同時提出の場合)。

婚氏続称の届出は,離婚届とは別のひな型になりますので,そちらを離婚届と同時又は別に提出することになりますが,届出は離婚後3か月以内という期限があるので,この点は注意が必要です。

そのあたりについても,弊所でご相談を承る場合はご案内いたします。

お子さんのいらっしゃるご夫婦の場合,離婚の際にかなり悩まれるテーマかもしれません。

結論としては,お子さんが現在の(婚姻時の)名字を名乗ることはもちろん,逆に妻の側の旧姓(婚姻前の名字)を名乗ることも可能です。

離婚後に母がお子さんの親権者となった場合も,お子さんがすでに就学しているような状況ですと,婚姻時の名字を名乗ることが多いかと思います。

この場合のお子さんの戸籍については,次の2パターンが考えられます。

これが一つ目の方法です。この方法ですと,お子さんの戸籍が変動することがありません。お子さんは父親を筆頭者とする戸籍に入ったままで,現在の名字(夫側の名字)をそのまま名乗ることができます。

よく聞かれる点ですが,例えばここで母親が親権者となっている場合についてですが,親権者が誰であるかという点と戸籍の問題はまったく別です。

父親の戸籍に入っているからといって,母親が親権者であることそのものへの影響もありません。

不都合があるとすると,お母さんとお子さん親子の戸籍を揃える場合に,戸籍を複数揃える手間などは必要になってきます。

これが二つ目の方法です。

よく意外だといわれますが,

離婚して妻(母)がその戸籍から除籍となっても,

お子さんの戸籍にはまったく影響がありません。

お子さんを親権者である母の戸籍に入れたいという場合には,

家庭裁判所での手続きが必要です。

具体的な手続きの流れは,次のとおりです。

➀ 婚氏続称の届出を市町村役場へ申請します。すると,届出人については婚姻前の名字を称する(新)戸籍が作られます。

→婚姻時の名字を名乗るためのステップ

➁ 家庭裁判所に「子の氏(うじ)の変更」許可の審判を申し立てます(家事手続法39条・別表第一の60)。

→お子さんが父の戸籍から母の戸籍へ異動する許可を求めるステップ

➂ 上記➁の許可を得た後に,市区町村役場にて、お子さんが「母の氏(名字)を称し、母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします(民法791条Ⅰ,戸籍法98条Ⅰ)。

→上記➁の許可の内容を実際の戸籍に反映するためのステップ

上記➀と➁の順序は逆もあり得ます。

このようにすることで, お子さんがお母さんの戸籍に入籍し,かつ,現在名乗っている(婚姻時の)名字を名乗ることができます。

離婚した後、名字を旧姓に戻したい方,逆にこのまま名字を変えたくない方,様々いらっしゃると思います。

婚姻時に面倒だったように、名字が変わると勤務先,年金関係,銀行等で色々な手続きが必要ですし,離婚のことを周辺にあれこれ言われるのが煩わしい部分もあると思います。

お子さんのこともふまえ,離婚後に名字を変えるメリットやデメリットを整理しながら,婚氏続称届を提出するかどうかも検討していく必要があります。

ご自身の状況にあてはめていく際,記載に不安がある場合は,弊所においても一緒に確認しながら進めます。

名字が変わることは,実生活にも大変影響のある話です。

今回ご紹介した離婚届以外でも,住まいの問題を解消し,年金や健康保険,お子さんの手当の関係などでも様々な手続きが必要です。

行政手続きに関しては,必要な手続きの一覧についてもご用意しております。

沢山あって面倒ではありますが,オンラインでのご相談も随時お受けてしておりますので,一つ一つ一緒に考えていきましょう。

次回は,離婚後の再出発にあたり必要となる手続きの中で,行政庁に届出・申請が必要なものの例について具体的にご紹介していきたいと思います。

最後までご覧いただき,ありがとうございました。